���͌��s�̐��N�㌩�E�F�m�ǂɂ��Ă̂����k�͍s�����m���R�@���R���T���^���g�ցB�u�����킽���ł��邽�߂Ɂv�������������܂��B

TEL�F042-719-7414

��252-0243 �_�ސ쌧���͌��s�������a2314�Ԓn22

���N�㌩���xSERVICE&PRODUCTS

���N�㌩���x�Ƃ́H

�㌩�Ƃ́A�u�����낾�ĂƂȂ��ĉA�Ŏx����v�Ƃ����Ӗ�������܂��B

�@�F�m�ǂƂ������Ƃɂ����܂�A���t�H�[����Q�ɑ����Ă��܂������͍����H�ѕz�c�Ȃǂ킳��Ă��܂����Ȃǂ̘b���悭���ɂ���Ƃ���ł��B

�F�m�ǂȂǂɂȂ�ƁA�_��̐����f�ł��Ȃ��Ȃ�܂��B�����āA����ɂ����܂�Čp���I�Ȕ�Q���Ă��܂��̂ł��B���̂悤�ȕ��Ɂu�����낾�ĂƂȂ��ĉA�Ŏx����v�l���_��̐���f���Ă�������A�������������Ǝ҂��ߊ���Ă��܂���B

�@���N�㌩���x�ł́A�u�����낾�ĂƂȂ��ĉA�Ŏx����l�v���㌩�l�A

�u�x������l�v��{�l�Ƃ����܂��B

�@

�`���N�㌩���x�𗘗p�ł���l�`

�E����ɂ��]�̘V���ɂ��ꍇ�i�F�m�Ǔ��j

�E���܂�Ȃ���ɔ]�ɉ��炩�̏�Q������A���邢�͎q���̂���̕a�C����

�@�]�ɉ��炩�̏��Q�����ꍇ�i�m�I��Q�ҁj

�E�]�[�ǁE��ʎ��́A��p���Ŕ]�ɑ��������ꍇ�i�����]�@�\��Q�j

�E�Љ�I�X�g���X�����琸�_���s����ɂȂ����ꍇ�i���������ǁj

�����N�㌩���x�́A���f�\�͂��s�\���ȕ����x�����鐧�x�ł��B

�@�g�̂̏�Q�Ő����Ɏx�Ⴊ�����Ă��A���ꂾ���ł͗��p�ł��܂���B

���N�㌩���x�̎��

�@��㌩���x

���ł����f�\�͂��s�\���ɂȂ��Ă��܂��Ă�������x�����鐧�x�ł��B

�u�@��㌩���x�v�ł́A���f�\�͂̏�Ԃ����ƂɁA�{�l��ی삷��K�v���̍������ʼn��L�̂R��ނɕ��ނ��Ă��܂��B

�u�㌩�v�E�E�E�E���f�\�͂����Ɍ��ނ��Ă���

�u�ۍ��v�E�E�E�E���f�\�͂ɂ��Ȃ萊��������

�u�⏕�v�E�E�E�E���f�\�͂ɏ�������������

�@

�@

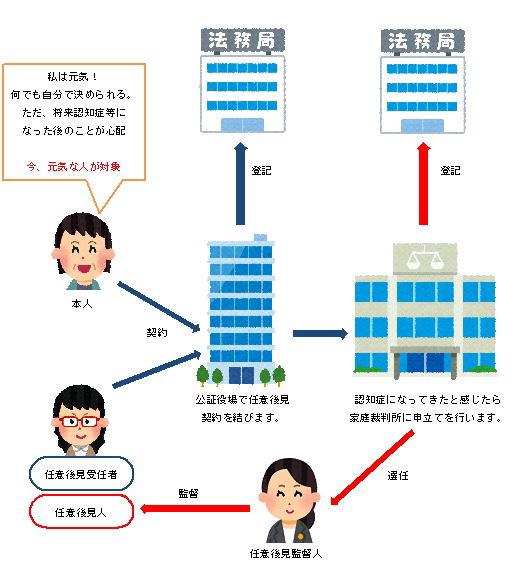

�C�ӌ㌩���x

���f�\�͂ɖ�肪�Ȃ��{�l���u�C�Ӂv�Ɂu�_��v���ď����ɔ����鐧�x�ł�

�u�_��v�����i�K�ł́A�㌩�l�i�\��ҁj�̂��Ƃ��u�C�ӌ㌩��C�ҁv�ƌĂсA�����{�l���F�m�Ǔ��ɂȂ�A�㌩�l���d�����n�߂�悤�ɂȂ�Ɓu�i�_��j�����������v�ȂǂƂ����A�㌩�l�́u�C�ӌ㌩�l�v�ƌĂ�܂��B

�Ȃ��u�i�_��j�������v���邽�߂ɂ́A�ƒ�ٔ����ɂ��u�C�ӌ㌩�ēl�v���I�C����Ȃ���Ȃ�܂���B

�@��㌩���x�ɂ���A�C�ӌ㌩���x�i�_���������ꍇ�j�ɂ���A���̐��x�𗘗p����ɂ́A�ƒ�ٔ����ɑ���\���葱�����K�v�ɂȂ�܂��B

�@

�㌩�l�̎d���E�E��

�㌩�l�͂��̂悤�Ȏd�����s���܂��B

�@�㗝���Ɋ�Â��x��

�@�{�l�̐����A�×{�Ō삨��э��Y�Ɋւ���@���s�ׁi���F��̐\������x���_��A�s���Y�����_��̒����Ȃǁj���A�{�l�ɑ����čs���܂��B

�A�g��z��

�@�ǂ�������Â�����ǂ��̂��A�ǂ��������E�����T�[�r�X������ǂ��̂��A���̂��߂ɍ��Y���ǂ��g������ǂ��̂��A�{�l�ɂƂ��čŗǂ̑I�������܂��B

�B���ӌ��E������ɂ��x���i���̏ꍇ�̂݁j

�@�㌩�l�̒m��Ȃ��Ƃ���ŁA�{�l���s���v�Ȍ_���������Ă��܂����Ƃ�����܂��B����ӌ��������ɂ��x�����ł��܂��B

�C�ӌ㌩���x�̗��p�ɂ��āi�S�z���ɔ����āj

�@�u�����A�F�m�ǂɂȂ�����ǂ����悤�H�v�ƐS�z���Ă��A�@��㌩���x�����炩���ߗ��p���Ă������Ƃ͂ł��܂���B

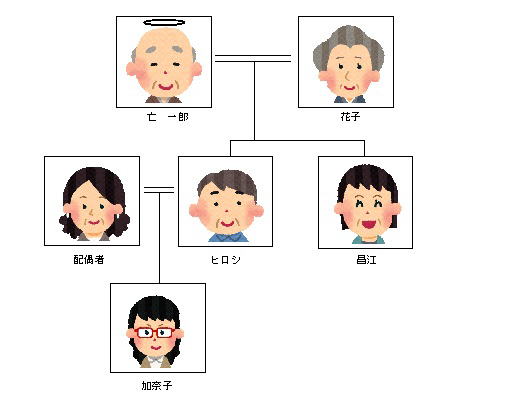

�Ⴆ��

�@���]����́A�����Ă����d�������߁A���݂͈�l��炵�B

�ŋ߂͑������キ�Ȃ��Ă��āA

�u�F�m�ǂɂȂ�����ǂ����悤�H�v

�u������@�������p�̎x�����͂ǂ���������́H�v

�u�����Ƃ̂��Ƃ͂ǂ��Ȃ�́H�v�@�@�ȂǂƏ������S�z�ł��B

�@�����ŁA���]����͐e�ʂ̉��ގq����Ɂu�F�m�ǂɂȂ����炨�肢�ˁv�Ɨ���ł����܂����B

���N��A���]����ɔF�m�ǂ̏Ǐ�����͂��߂܂����B

���P�@���Y�̈��p�����ł��Ȃ��H

�@���]����̍��Y�Ǘ����n�߂悤�ƁA���]����̉ƂɖK�˂��Ƃ���A���]����ɗ��܂�č��Y�Ǘ������Ă���Ƃ������������܂����B���ގq����͏��]����Ƃ̖ʂ���Y�Ǘ����s���Ă������߁A��������ɍ��Y�̈��n�������߂܂����B�Ƃ��낪�A��������́A�u�������܂ꂽ�B���Ȃ��ɗ���ł���Ə��]�������Ȃ�����n���v�Ƃ����܂��B

�@���ގq�����]����ɕ����Ɓu���Ȃ��͂�����H���肢�Ȃ��Ă��܂���v�Ƃ�������ł��B���f�\�͂�������ƁA�����Ƃ��o���Ă��Ȃ��A�Y��Ă��܂��̂ł��B

���Q�@���ގq���s���������Ȃ�

�@�ʂ�A���ގq�����]����̒ʒ��̊Ǘ����͂��߂܂������A���炭����ƁA�����o�����������A���ގq���g�̐������x�����ɏ[�Ă�悤�ɂȂ�܂����B

�@���]����̔��f�\�͂��������肵�Ă���A�N���[���������܂������△���ł��B���ɂ܂����f�\�͂������Ă��A����̐l�������ގq����ɑ������킯�ł����班�����炢�̂��Ƃ͉䖝���Ă��܂��܂��B

���R�@���ގq�����肢�������Ƃ����Ă���Ȃ�

�@�܂��A���ގq���s�������Ă��Ȃ��Ƃ��Ă��A������ƁA���Y�Ǘ������āA���]����̐S�g�̏�Ԃɔz�����āA�K�v�Ȃ������g����Ƃ͌���܂���B���Y���Ǘ�����ɂ́A���x�Ȑ�含���K�v�ɂȂ�ꍇ����������A�����e�ؐS�����邩��Ƃ����āA�K�ȍ��Y�Ǘ����ł���Ƃ͌���܂���B

- �S�z�����������邽�߂̂S�̂�����

�P�D�C�ӌ㌩�_��

���]����̐S�z�F�u�F�m�ǂɂȂ�����ǂ����悤�H�v

�@�����A���f�\�͂��s�\���ȏ�ԂɂȂ������̕s���ɔ����邵���݂ł��B

���f�\�͂��s�\���ȏ�ԂɂȂ������Ƃ̐����A�×{�Ō�A���Y�Ǘ��Ɋւ��鎖���ɂ��āA���炩���ߑ㗝����t�^����_��ł��B

���P�̑�

�@�C�ӌ㌩�Ɋւ���@���ł́A�C�ӌ㌩�_��́A�����؏��ō쐬���Ȃ���Ȃ�Ȃ����̂Ƃ��Ă��܂��B

���ؖ���œ����Ă�����ؐl�Ƃ����@���Ƃ��֗^���A�����ǂ̂悤�ɉ��ގq�������Ȃ��̂���̓I�Ɍ��߂Č_������Ԃ��ƂɂȂ�܂��B

�@���̓��e�͖@���ǂɓo�L����A�K�v��������̏ؖ����s���Ă��炤���Ƃ��ł���̂ŁA�{�l�i���]����j�Ƃ̊ԂŌ_���������Ƃ��ؖ��ł��܂��B

���Q�̑�

�@�x���̓��e��x��������l���A���]���g���I�сA���R�Ɍ��߂邱�Ƃ��ł��܂����A�_��̌��͂́A���f�\�͂��s�\���ȏ�ԂɂȂ�܂Ő����܂���B�C�ӌ㌩�l���ē���l�i�C�ӌ㌩�ēl�j���ٔ����őI�C����Ă�����ގq����̎x�����n�܂�܂��B���]����ɑ����āA�C�ӌ㌩�ēl���C�ӌ㌩�l�̉��ގq���s�������Ȃ����ē��Ă����̂ň��S�ł��B

���R�̑�

�@���I�ē@�ցi�ٔ����E�C�ӌ㌩�ēl�j���ւ�錠���i�쐧�x�ƈʒu�Â����Ă���̂ŁA���ގq����̂悤�Ȑe�ʂ�m�l�̒��ŏ������邵�����@���Ȃ��Ƃ������Ƃ͂���܂���B

�Q�D�C�ӑ㗝�_��E�����_��

���]����̐S�z�F�u������@�������p�̎x�����͂ǂ���������́H�v�@���f�\�͂��������肵�Ă��Ă��A����@���̂��ƂȂǂ���`���Ă��炢�A���s���Ȃ��悤�ɂ������Ƃ��ɗ��p���邵���݂ł��B

�C�ӌ㌩�_��Ǝ������O�ł��i�u�㌩�v�Ɓu�㗝�v�̕������قȂ�܂��j

�C�ӑ㗝�_��́A������㗝�_��Ȃ̂ł����A�u�C�ӌ㌩�_��̌��͂���������A�㗝�������ł���v�u�������T�|�[�g����v�Ƃ����K�����������Ȃǐ��N�㌩���x�̎�|���������A�C�ӌ㌩�_��̕t���I�Ȃ��̂Ƃ��Č_��ꍇ���ĂԂ��Ƃɂ��Ă��܂��B

�R�D����̎����ϔC�_��

���]����̐S�z�F�u�����Ƃ̂��Ƃ͂ǂ��Ȃ�́H�v�@����̐S�z�ɉ����邵���݂ł��B

�C�ӌ㌩�_����A�C�ӑ㗝�_������]����̎��S�ɂ���ďI�����Ă��܂��܂��B

���̌�A�a�@�ւ̐��Z��V���A�����Ă����Ԃ̏o�����̐��Z�����⎀�S�Ɋ֘A�����������K�v�ł����A����́A�C�ӌ㌩�_���C�ӑ㗝�_��̑ΏۊO�ł��B������K�v�ȏꍇ�́A�u����̎����̈ϔC�_��v�����ԕK�v������܂��B

�S�D�⌾

���]����̐S�z�F�u�����Ƃ̂��Ƃ͂ǂ��Ȃ�́H�v����̐S�z�ɉ����������̂����݁B

����̎����ϔC�������Ƃ��Ă��A���O�̐����̐��Z�����y�ю��S�Ɋ֘A��������I�Ȏ������˗��ł���ɂ����܂���B�c�������Y���A�N�ɂ����������Ȃǂ̎����̖]�݂����Ȃ���ɂ́A�⌾�𗘗p���܂��B

�@�@�@�@�@�⌾����F��Y�͈⌾�Œ�߂����e�Ŕz��

�@�@�@�@�@�⌾�Ȃ��F��Y�͑����l�ԂŘb�������Č���i�������c�j

���������ł́A

�@�E�����A���f�\�͂��s�\���ȏ�ԂɂȂ����Ƃ��̕s���ɔ�����

�@�@�@�@�@�@���@�u�C�ӌ㌩�_��v�̏��ލ쐬�T�|�[�g�A��C

�@�E���f�\�͂��������肵�Ă��Ă�����@���̂��ƂȂǂ�����`������

�@�@�@�@�@�@���@�u�C�ӑ㗝�_��E�����_��v�̏��ލ쐬�A��C

�@�E������̂Ƃ����N�����ꍇ��

�@�@�@�@�@�@���@�u����ϔC�����_��v�̏��ލ쐬�A��C

�@�@�@�@�@�@�@�@�u�⌾���v�̍쐬�T�|�[�g

�����Ȃ��Ă���܂��B

�@�_�ސ쌧�@���͌��s��@���͌��s������@���͌��s���

�@�@�@�@�@�@���l�s�S��@���s�S��@���쒬�@���؎s�@�����s

�@�@�@�@�@�@�ɐ����s�@�C�V���s�@��䒬�@��钬�@���c���s

�@�@�@�@�@�@�J�����@���q�s�@���쑺�@���Ԏs�@���쒬�@���q�s

�@�@�@�@�@�@������s�@���䒬�@��{���@�������@�`��s

�@�@�@�@�@�@�t�R���@���ˎs�@����s�@���c���@�^�ߒ��@�O�Y�s

�@�@�@�@�@�@�쑫���s�@�R�k���@��a�s�@���͌����@���{��s

�@�����s�@�@�����s�@�������s�@���s�@�~�s�@��������

�@�@�@�@�@�@�����s�@�����s�@������s�@�������s�@�����s

�@�@�@�@�@�@���]�s�@����s�@�����s�@���z�s�@�������s�@�����q�s

�@�@�@�@�@�@�H���s�@���v���Ďs�@�����R�s�@����a�s

�@�@�@�@�@�@����s�@���̏o���@�w�����@�{���s�@�����s�@���c�s

�@�@�@�@�@�@���䒬�@�O��s�@������s�@�������R�s

�@�@�@�@�@�@������@�r���@����@�]�ː��@��c��@������

�@�@�@�@�@�@�k��@�]����@�i���@�a�J��@�V�h��@�`��

�@�@�@�@�@�@������@�n�c��@���c�J��@�䓌��@������@���c��

�@�@�@�@�@�@�L����@�����@���n��@������@�ڍ���

�@��ʌ��@�@����s

�@

�⌾�E�����A�s���Y�̂��ƂȂ�

�s�����m���R�@���R���T���^���g

��252-0243

�_�ސ쌧���͌��s�������a2314�Ԓn22

T E L �@042-719-7414

F A X�@ 042-719-7414

E-mail�@murayama@rock.so-net.jp