遺言書作成サポート

「遺言書」とは?

「遺言」とは、自分に万一のことがあった場合に、自分の財産(遺産)を「誰に?どれだけ?どのように?」託すか決める意思表示のことで、この意思表示を民法の規定に従って残したものが遺言書(遺言状)です。

遺言書はその人の「最終的な意思表示」として法的効力のあるものですので、法定相続に優先し遺言書どおりの効力が発生し、存命中であれば基本的に何度でも内容を変更することが可能となっています。

但し、遺言書は民法の規定に従って作成しなければならず、民法の規定に従っていない遺言書は無効となり、法的な効力はありません。

遺言書に何を書くかは、本人の自由ですが、一定の内容については法的効力を持ちます。

どんな内容が法的効力を持つかは民法で具体的に定められており

| ①相続に関すること | ・法定相続分と異なる相続分の指定 ・遺産分割方法の指定 ・相続人の廃除とその取消し ・特別受益の持戻しの免除 ・遺留分減殺方法の指定 |

| ②財産の処分に関すること | ・相続人以外の人へ財産を譲る指示 ・特定団体などへの寄付の意思表明 |

| ③身分に関すること | ・婚姻関係にない相手との子どもの認知 ・未成年者の後見人や後見監督人の指定 |

| ④その他 | ・祭祀承継者の指定 ・遺言執行者の指定 など |

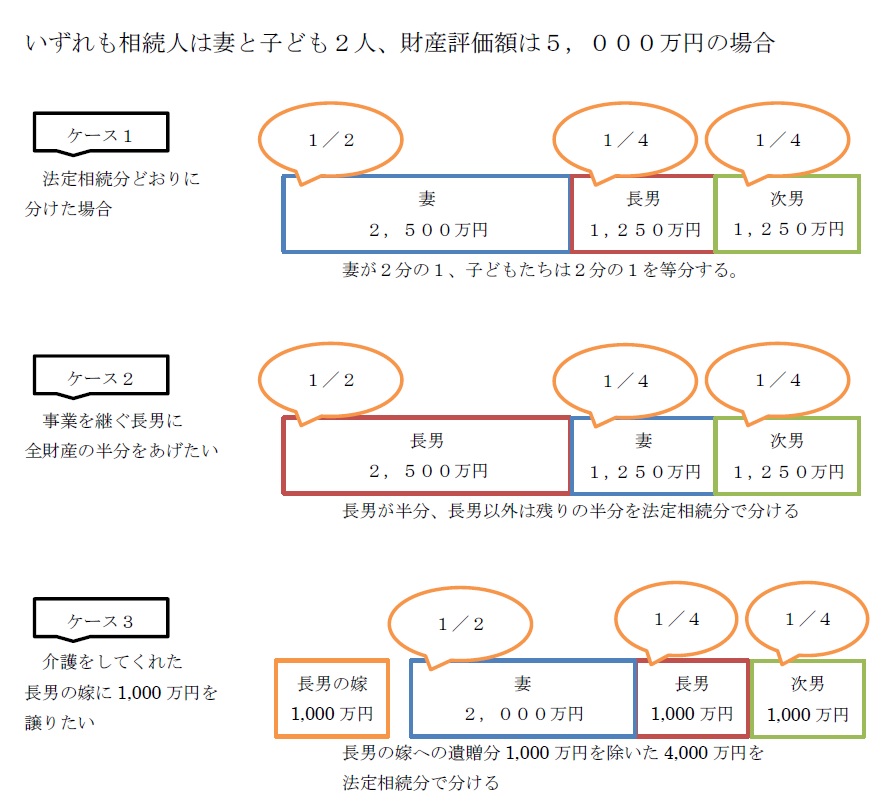

たとえば、上記①の法定相続分と異なる相続分の指定では、

妻と子ども2人の場合、法定相続分どおりだと相続分は、妻が2分の1、子どもが4分の1ずつですが、「長男に半分あげたい」という遺言を残せば、長男に半分あげることもできます。

また「相続」は、一定の親族である相続人にしか権利がありません。死後に自分の財産を相続人以外の人にあげたいとお考えなら、遺言が必要です。逆に言えば、遺言さえあれば、誰にでも財産を渡すことができるのです。

介護をしてもらった息子の嫁や、昔お世話になった友人、さらにボランティア団体など人物以外にも渡せます。

~相続・遺贈・贈与の比較~

| 項目 | 相続 | 遺贈 | 贈与 |

| 財産の 移転方法と 成立要件 |

・人の死亡により財産が一定の親族に移転する ・渡す側、もらう側双方の意思を必要としない |

・遺言によって財産をあたえること ・財産を渡す人の一方的な行為 |

・契約に基づいて、生前に移転する ・財産を渡す側・もらう側双方の合意が必要 |

| 財産をもらう人の範囲 | 相続人(一定の親族) | だれでも(法人などの団体でも可) | |

| 財産の 移転時期 |

相続時 | 生前(随時) | |

| 課税される税金 | 相続税 | 贈与税 | |

| 登録免許税 | 0.4% | 相続人・・0.4% 相続人以外・・2% |

2% |

| 不動産 取得税 |

非課税 | 相続人・・・非課税 相続人以外・・3% または4% |

3%または4% |

~遺言書を作成するメリット~

| 1.遺言者が相続人への財産配分を決められる。 (平等=公平ではない) 2.相続人同士の相続トラブルを予防。 遺産分割協議の手間が省ける。 (「争続」から「相続」へ) 3.相続人以外へも財産を渡せる。 (子の配偶者やお世話になった方へ) |

遺言書が無ければ民法によって法定相続人が決まっていますが、遺言書では、法定相続人以外の者を相続人として指定することもできますので、法定相続人以外の者に財産(遺産)を残したい場合は必ず遺言書を作成しなければなりません。

また、遺言書が無い場合、残された遺族(法定相続人)は民法によって財産の割合「法定相続分」が定められていますが、「遺産分割協議」によって別の定めをすることも出来ますので、遺言書が無い場合、法定相続人たちが「骨肉の争い」をすることも考えられ、それを避けるためにも遺言書を作成し、自分の意思を相続人たちに伝え、自分が残した財産で相続人たちが争わないようにすることが大切です。

「遺言書」の種類

遺言書の種類には、「普通方式・特別方式」の2つの形式がありますが、特別方式はある特段の事情によって作成されるものですので実際にはほとんどが「普通方式」によるものとなり、「普通方式」はその形式によって3種類に分けられています。

●普通方式

・自筆証書遺言

・公正証書遺言

・秘密証書遺言 → ただし、メリットが少なくあまり利用されない。

ここでは、上記普通方式の遺言書のうち「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」を比較してみます。

| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |

| メ リ ッ ト |

①公証人費用がかからない ②証人が不要 ③書き直しが容易 ④遺言書の内容を秘密にできる |

①要件の不備による無効を回避できる ②保管が確実 ③偽造、改ざんのおそれがない ④検認手続きが不要 ⑤自書能力がなくても作成可能 |

| デ メ リ ッ ト |

①すべて本人の直筆で作成する必要がある ②要件が厳格。方式不備で無効になる場合がある ③遺言者の死後、遺言書が発見されない場合がある ④偽造、改ざんされるおそれがある ⑤裁判所の検認手続きが必要 ⑥視覚障害者にとって利用しづらい |

①公証人費用がかかる ②証人2名の立会いが必要 ③遺言書の存在と内容の秘密を確保できない |

公正証書遺言を作成する大きなメリットとして「検認手続きが不要」というのがあげられます。

「検認」とは、自筆証書遺言が残されていた場合、家庭裁判所で偽造や変造を防ぐため、本人が作成したものであることを、相続人などの立会いのもと確認・認定する手続きです。申立てから検認済証明書が交付されるまでは通常3週間~1か月、場合によっては2か月以上もかかることがあります。

「遺言」を残したほうが良いさまざまなケース

財産がない人、相続税がかからない人は相続の心配をしなくても良いのか?いいえ、そんなことはありません。家庭裁判所の遺産分割による紛争は、遺産が5,000万円以下の場合だけで約75%!

「もめるほど財産がないから大丈夫」とは言えないのです。

□自宅以外の財産がほとんどない

□特定の子どもに財産を多く残したい

□相続人が多い

□配偶者はいるが、子どもがいない

□事実婚による配偶者がいる

□再婚した配偶者に連れ子がいる

□元配偶者にも現在の配偶者にも子どもがいる

□子どもの妻に介護してもらっている

□生前に多額の援助をしている子どもがいる

□かわいがっているペットがいる

□事業を継ぐ子どもに、財産の大部分を渡したい

□暴力をふるう子どもに財産を渡したくない

□子どもを認知したい

□遺言執行者を指定したい

上記のようなケースに該当する場合は、お気軽にお問い合わせください。